わたしは、このような映画の見方をしているものでして、

そのような方法で映画を見る作業は、どのようなものか?と申しますと、

最初の一回目は、割と普通の人と同じような見方をしています。

面白けりゃ盛り上がりますし、悲しければ泣きますし、

ただ、それが普通の人よりも少々極端かもしれません。

この私流の映画の見方のような、ベクトルがどうの、方向がどうのということに本当に着目するのは、大抵、二回目三回目以降です。

いい映画って、何も考えずに見ていても、盛り上がれます。

そして、二回目三回目に見るときは、「どうしてあそこで盛り上がれたのだろう?泣けてくるのだろう?」ということを 画面の方向とベクトルで説明できるのではないかと考えてみるのですが、

映画のクライマックスって、どういう場面かというと、

画面の流れが露骨に見え始める瞬間の場合が多いですね。

なんかもやもやと未分化な映像の羅列が、一つの串にささって、どっとやってくる瞬間、

これがクライマックスなのではないか、そう考えております。

あほらしい映画だと、何を軸にして物語を動かそうとしているのかが、あっさりと分かるので、深い結論には達しえないのですが、

優れた映画には、人を考えさせる複雑な画面の流れがあります。

何度も繰り返してみて、そして考えた結果、そしてそれは暫定的な結果に過ぎないのですが、

この映画の画面は、夢を見るのではなくて、希望を持つこと について語っているのではないかと私は思うのです。

「夢を見る」とは、小学生に大人がいい加減な思いで説教するあの意味です。

そして「希望」というのは、不可解なことに、日本語にはありません。なんでだろう、どういう単語がこの希望という中国由来の言葉に対応するのだろうと訳が分からなくなるのですが、

希望とは、私がここで言いたいのは、当然訪れるつらさを引き受け、なおかつそのつらさに見合うだけの将来があると信じ頑張ることです。

だから、私がここで用いる希望という言葉には、当然暗い側面があります。

キャプテンが宏樹に「ドラフトが終わるまでは」と話すシーン。

キャプテンの夢には先がないことを表すかのように、彼は→向きです。

そして、その退場方角も、→なのですが、

「次は勝てそうな気がするんだよ」

明日勝ってどうするんだ?という疑問は当然ありますけど、

画面の流れから見ると、

「次は勝てそうな気がするんだよ」

キャプテンが自分のために言っているだけではなくて、宏樹に向かってメッセージを投げかけているように見えるのですね。

[桐島、部活やめるってよ]『桐島、…』 夢を見るのではなくて、希望を持つこと

『BUNGO〜ささやかな欲望〜見つめられる淑女たち』

以前は、谷村美月の出演作品は細かくチェックしていたのですが、最近あまり真面目に見てません。

谷村美月の画像をグーグルで検索したら、自分がこのブログに張り付けた画像が何枚も出てくるのですが、

彼女って、映画の中で死ぬか縛られるかの確率が8割ですから、ついそういう画像ばかりアップになってしまうのですが、

そういう画像が、ネットのそれなりに目立つ場所に来るようになると、一ファンとしていやだなあという思いがあったのですが、

自分でやってんのにね…

この作品の三話目、永井荷風の『人妻』

やはりかくの如しでした。

見てる側も、またですかぁ、と思いつつの作品鑑賞ですが、

やらされてる側も、またですかぁ、と思いつつの演技でしょうし、

やらせてる側は、うん、またなんだ、すまないけど、とか思いつつの演出でしょうか。

それを自分でもなんでかわからず、キャプチャーしてブログに張り付けてる私も、変なんですけれども。

オムニバス作品集なのですが、ではほかの話は、どうだったのかというと、

第二話 『乳房』

冒頭のところで女の人の胸の谷間のアップ。

最近、谷村美月ってB級エロ要員的な扱いを受ける作品が多くて、嫌なんですよね、とブツブツ思いつつ、この谷間を見せている女性が、谷村美月だと誤解してたら、別の女優さんでした。

それで、気が散って作品に集中できず、早送り。

まあ、いろんな映画の見方があります。

第一話 『注文の多い料理店』

主人公が作家で、ぶらぶらしているような作品が見たかったのに、宮沢賢治の説教寓話です。

俺が見たいものはこういうんじゃなくて、… 早送りです。

まあ、いろんな映画の見方があります。

谷村美月主演の『人妻』、監督が『海炭市叙景』の人で、わたしあの作品好きなんですが、

この映画、第二巻と合わせて六話あるんですが、

この作品だけ、レベルが違ってます。テレビシリーズの中に一本だけ映画が混じってるような感じ。

『BUNGO〜ささやかな欲望〜告白する紳士たち』 人をもてなすということ それと橋本愛の演技

第二話 『握った手』

『リンダリンダリンダ』の山下監督の作品で、主演が成海璃子、

実は見る前の期待値が一番高かったのですが、

「文学って、言ってることわけわかんなくて、そのくせ偉そうで、かっこつけてて、ムカムカしてくる」という文学に対する偏見をこのシリーズの中で一手に引き受けたような作品。

こりゃつらいわ、見るのが。

第三話 『幸福の彼方』

ものすごく偉そうに上から目線で、「これいい作品でしたよ」とか言ってしまいそうになる。

わたしみたいなアマちゃんは、こういう画面を見ると、「あっ、小津安二郎」とか思いそうになるんですが、

畳の上にカメラマンが這いつくばるように撮影したら、それで小津なのか、どうなのか、

小津安二郎の映画って、たぶん、画面の左右の方向無いです。

だったら、画面の構図が似ているけど、左右の方向意識してる映画って、小津と言えるのかどうなのかというと、

うぅむ、どうでしょう?

男と女のお見合いのシーン。

画面の進行方向が ← の場合、画面の向かって右側の人が有利な立場です。

戦争で負傷して片目の見えない男、お見合いの成功に自信がない。さらには、女の質問に答えるたびに、「ぶっ」と笑われる。

完全に逆境です。

向かって右側が立場の強い人が来るのが普通ですから、このブログでそっちを上座とか呼んでいるんですが、

それって、座敷の上座下座とは関係ありません。

第一話 『鮨』

リリーフランキー演じる小説家に、ほのかな憧れを感じる女学生の橋本愛。

そういう設定の話なんですが、「おい、てめえら、いいかげんせえよ」とむかっ腹が立つ。

中年のおっさんの願望の映像化、おいおいおい。うらやましい、うらやましすぎる。

岡本かの子原作のこの『鮨』、どういう話かというと、

たまごと海苔しか食べられなかった子供が、母親の握った鮨を食うことで偏食を克服し、一生、鮨をとくべつな食べ物として愛し続ける、という、

なんか『美味しんぼ』にありそう。

この作品、面白いのは、人にごちそうするときは、その人を「上座」に配せよ、という発想。かなり徹底してます。

隣の客に酌をするリリーフランキー

カウンターで鮨を食するリリーフランキーのカットつなぎ

つまんでから、食するカットになると、リリーフランキーが「上座」になっている。

映画を見ていると、画面の流れから、その映画が何をテーマにしているのかが分かってしまうもんですが、

初見では、物語がクライマックスに至るまでは、なかなか進行方向が見てても分からないもんです。

画面の進行方向が容易に見てとれるというのは、非常に強く意識的に、テーマを画面上に映し出そうという意識の反映だと私には思われます。

そして、二回目に見たときに、細かいところがボロボロわかってくるのですが、

そういう分かってくることというのは、私が自分の先入観と偏見で自我を防護している状態だと、本来知るゆえんのなかったことです。

自分の殻を破った時に感じるような、すがすがしさ、

それゆえ、他人を本当に理解したような気持に慣れてしまうのですが、

この映画で、画面の流れを強く意識したシーン。

市川実日子が息子に自ら鮨を握るシーン。

潔癖症で、極端な偏食、それゆえにやせ細っていく子供。

その子の目の前で、きれいに洗った調理器具をそろえ、自らの手で鮨を握る母親。

基本画面がこうです。

偏食家の子供にとって魚の切り身乗せた鮨って、ありえない食い物ですから、逆境ポジションの →

そのまんまの位置関係で、鮨を握り続ければいいものを、このカットで 母親が → 向きになっています。それも極めてさりげなく。

鮨を供するカットでは、基本の位置関係に戻ります。

そして、いやいやながらも口に運ぶ子供のカットの構図。

→向きの人物であるにもかかわらず、極端に 右方向に寄った構図。

自分のみているものに自覚的でない人にとって、写真の構図は、かっこいいとなんとなく思うものに過ぎないのでしょうけれども、

これら、構図に込められた意味は、ほとんど言語のように明晰です。

偏食を克服できた子供に感動する母親。

このシーンの始まりのカットと比べるとよくわかりますけど、

人に何かを食べさせようとすることは、その人を大切な人として扱うこと、つまり、上座に配することである、ということなのです。

白身の魚から赤身の魚にエスカレートしていきますけれども、それでも子供は美味しいおいしいって食べ続けます。

完全に ← 位置です。

もし、もしですが、

映画のことを全然知らない人に、時給4万円でこのシーンの絵コンテ書いて撮影してみてくれと頼んだとしましょう。

絶対に、

このカットを挿入したりはしないでしょう。

ただ、基本の位置関係に通りに、母親が寿司を握り、子供がそれを食うだけにするでしょう。

そして、画面だけでは、どうして子供が偏食を克服できなかったのかを語ることができませんから、ナレーション付けるでしょうね。

この左右の構図の問題、

私が、以前、ドイツとイギリスの戦争映画で、どっちを左側に配するかという問題について語ったのと同じことです。

この映画のこの場面は、どうして子供が偏食を克服できたのかが画面だけで説明できています。

もちろん、市川実日子の演技がいいというのもありますけど、

このカットに込められた、マジック、というか、それまでの物語の流れを柔らかに断ち切る機能なんですよ。

そして、この方向反転の画面にどんな意味が塗りこめられていたのか?というのは物語の前後から観客が推測するしかないのですが、

これに先立つシーン。

魚屋で、絞められたタイを手に取ると、そこから血が零れ落ちる。

魚を自分の家でさばいてみるとわかりますが、新鮮な魚の生臭さというのは、そのほとんどが血の匂いです。

だから、包丁づかいをミスって自分のユビサキを切ったりしますと、キャベツの千切りでさえも「魚臭い」んですよ。

私はそういう風に意識が巡りますので、このタイを手に取る母親のシーンから、

結局、人にものを食べさせる行為とは、自分の命を削り与える行為と同じだ、という認識に達した場面のように思われてしまいます。

そんな母親の思いを受け取って、子供が生きる方向に向かって動き出した、そういう風に私は感じるのですが、

「そういう複雑な話って、頭のいい人がごちゃごちゃ考えて初めて分かることでしょ?私には関係ないわ」

と思われるかもしれませんが、ちょっと違います。

このような意識の流れというのは、頭のいい人が映画を作るときに、頭のいい観客の妄想スイッチのどの間合いで押して、感動させようかと考えた末のゲームなのですね。

俳句と似たような、インテリのためのゲームです。

「そういうインテリとかゲームとか俳句とか私には関係ないですから」と思われるかもしれませんけれど、

優れた映画として歴史に残る作品のほとんどは、

インテリのためのゲームの側面を残しつつ、ぼんくらのためのエンタメの機能を有します。

そしてその高いエンタメ機能ゆえに、ボンクラの脳裏にもインテリの思考様式が浸透しかねない教育的なものだったりするのですね。

「この映画、インテリの知的ゲームとしてそれなりに成り立っているというのは分かったけど、エンタメとしてはどうなの?」と言われますと、

そこは橋本愛でしょう。

美少女って、存在自体がゴジラとかエイリアンとか並のインパクトあります。

まじめな話、橋本愛のいない世界とミロのビーナスのない世界のどちらがいいかと神様から聞かれたとしたら、私の答えに迷いは一切ないでしょう。

孤独な中年作家リリーフランキーが引っ越してしまい、橋本愛の寿司屋に来なくなって久しい。

彼女は、

市川実日子が寿司に込めて彼に与えた愛情を思い返すように寿司を握ってみますが、

それは不恰好です。第一、上座に配されて、それを食してくれる作家は不在のままです。

彼の不在、彼が一生通して反芻し続ける愛情の記憶と、それを思い出し続け無くては生きていけない彼の孤独のことをかみしめるように、

自分の不恰好な鮨を食する橋本愛の後ろ姿。

感動します?

もし、あなたが感動するとして、そこに橋本愛の演技力は関係あるのかというと、

たぶんあんまり関係ありません。

極論すれば、映画俳優とは、映画の一部として機能すれば、演技なんてしなくても、構図と編集で何とでもなってしまいます。

橋本愛の演技はうまいのか下手なのかという話をする前に、笠智衆と三船敏郎は演技がうまいのか?を考えてみてください。

ネット見てて驚くことなんですが、橋本愛の演技力について賛否両論あるんですね。

私は、うまい下手で言ったら、下手と思います。

ただ、ルックス以外の点でも人引き付ける魅力は確かにあります、それに伸びしろ相当あるでしょうね。

彼女を下手と決めつける際のぼそぼそ喋りですが、

ジェームスディーンもそうでした。

声小さい、何言ってるか分かりにくい、それで魅力なかったら無視されるんですが、

もし魅力あったら、みんな耳そばだてるんですよ。

その喋り方と対応するかのように、この映画では彼女の室内シーンは照明暗くて不明瞭。

そんでも、というかそれゆえに、彼女見てしまうんですね。

ピント外された画面も多いです。

そんでも、リリーフランキーよりも橋本愛に視線が行く。

ぼやけた画像の中でも何かを表現しないといけないのが映画俳優というものです。これは、多少の演技力があったとしても、華がなければどうしようもないことです。

「死んだ奥さんのこと好きだったの?」

どうしてそんなこと聞く?

「だって鮨に嫉妬はできないから」

この台詞をぼそぼそ喋ります。

二回見たけど意味わかりませんでした。そのあと風呂に入りながらこのシーンのことを考えていると突如意味が分かってしまい、

中年オヤジどもが作った映画に込められた恥ずかしい願望というのに赤面してしまいました。

映画の中では、リリーフランキーもこの台詞の意味を理解しないままです。

そして、ぼそぼそ語られますし、彼女の顔逆光ではっきり見えないですし、瞬きもど素人なみに回数が多い。

そしてそれゆえに映画として機能しているという事実に驚かされます。

『あまちゃん』

じつのところ、わたくし、

『あまちゃん』をほとんど録画してまして、

そして見ないままとっておいたんですね。

もうすぐ終わりだということで、ぽつぽつと見始めたのですが、

そこで気になることいくつか。

?出演役者、ほとんど名前分かる。

キャスティングに力入ってるってことなんでしょうけれど、今までの私の人生、ここまで知らない役者の出てこないドラマも初めて。

そのせいだろうか、「何しに出てきたのこの人、もったいないなぁ」的な人も多い。

?出てくる役者、みんな珍獣系。

まあ、クドカンのせいなんでしょうけれども。

?一回13分半のドラマに画面の進行方向なんてない。

?上手と下手を意識したセット

入口が左側、内側が右側。 舞台のか見て下手と同じ構造のセット。家の囲炉裏端かスナックに大勢の人が集まり、そのシーンが数分続く。

公開録画の演芸番組を思わせる、お江戸でござるみたいな。

?小泉今日子の演技は変。他者との距離の取り方が変。

1メートルしか離れていない人に対して、3メートル離れているようなくどい演技。

?とにかくBGMの流れる時間が長い。

OPのテーマ曲を抜かすと、40%以上の場面にBGMがかぶせられ、そのBGMによって人物の気持ちが説明されたり、人物への共感を強要されたりする。

こんなくどいBGMがあるなら、役者演技する必要ないよ。

OPも含めるなら、約半分の時間、音楽が流れているドラマでして、

ちなみに、手近にあった作品で、何%の場面に音楽がかぶせられていたのかを大まかに測ってみたのですが、

『クレイマーVSクレイマー』OPとEDを除くと10%以下の時間しかBGMがない。

そのBGMにしたところで、登場人物の気持ちを説明するのとは少しずれた使い方がされている。

怪我した子供を抱えて病院まで走るシーン。延々と走るのですが、BGM一切ありません。演技と画面だけです。

『226』 五社英雄作品。

これも10%程度。

クライマックスをまとめるためにBGM使ったってのはありますが、

それ以外のシーンでは、登場人物の気持ちを表すためのBGMはほぼなくて、画面の背景を印象付けるためのBGMが使われている。

『世界ふれあい街歩き』

主観カメラでの旅行番組。

30%程度。それでも、OPとED、それに豆知識コーナーを除くと、20%程度の場面にしかBGMが流れていない。

それも、人と人との会話のシーンにはBGMがなく、もっぱら歩くだけのシーンにBGMがかけられている。

『美の壺』

90%にBGM。ただ、それはBGM用の音楽ではなく普通のジャズ。

そして人の話すシーンにはなるべくBGMが使われないし、草刈正雄の一人芝居も半分くらいはBGMなし。

つまり、役者が演じている人の気持ちを説明するのにBGMを使うのはものすごくくどいやり方で、

そんなドラマですから、役者の演技も大げさになって、それも名のある人ばかりですから、珍獣演技対決みたいな様相を呈してくる。

そんな中で、浮き上がってしまう小泉今日子は、見ていてつらい。

『桐島、部活やめるってよ』

絵画もそうなのかもしれませんが、特に映画は、

人物たちの心を、その画面の中の背景で表現します。

主人公の気持ちがブルーなら、画面を青い色が目立つ発色にしてしまう、というのが一番わかりやすいでしょうか。

それから、画面を見ているとき、人の注意が行くものは、画面の中心付近にいる人物の顔だったり、前の画面からつながっている物体の動きだったりします。

そして、そういう注意から外れやすいところに、意味深なものを置いて、それを登場人物の心の奥の象徴としたりするのが常套手段です。

たとえば、登場人物の思想を解説してくれるような本とか映画のポスターが、少々ピントから外れた形で画面に映っていたりするとかですが、

『あまちゃん』でいうと、妻子が北三陸に返ってしまった尾見としのりがタクシーの中から電話を掛けるシーンで、さりげなくバックミラーに「家内安全」と書かれたお守りがぶら下がっています。

家内安全っていっても、妻子に逃げられた男に家庭なんてもうないんですが、この人、それでもしつこく幸せな家庭を心に思い描いているって、尾見としのりが演じた役の内面をそのような形で表現しているのですが、

小泉今日子が高校生の時に使っていた部屋の内装なんて、彼女のキャラの内面を見てわかるように作りこんだものでして、そういうのを一一ちまちまと読み込まなくてはいけないのがうざかったり、楽しかったりするのですが、

『桐島、…』の場合ですと、物語のほとんどが学校の敷地内に限定されていますし、みんな高校生ですから着ている服も大差ありません。

唯一作りこまれた空間といえば、映画部の部室くらいなのかもしれませんが、それにしたところで、わりにありきたりなものであり、

この映画を見る際に、彼らの内面を理解しようとしたら、演じる役者の生身の姿を見て、そこから何かを感じるべきなのでしょうきっと。

そして、学校の風景というのは、本当にどこ行っても大差ないもののようです。

こういう構図を見せられても、私の視線の行き所は役者の演技しかありません。

ほんと、学校って退屈なところなのだな、と。

わたし、『桐島、…』何回も見たんですが、残念なことに最初の一回目は、三十分以上を早送りしてみたんですよ。その為、主人公ってなんで橋本愛のこと好きになったのか、いつから好きになっているのかが、よく分からなかったんですね、

そして、なんで、この片思いが始まるのかについては、自分、まったく疑問感じなかったんですよね。

そりゃ、美少女でてくりゃ、登場人物が恋するのは当たり前だろ、と何の疑問も感じなかったんですよ。

女の子四人並んでいて、日本男子の全部が全部橋本愛をいちばん好きになるかって、たぶん違うわけで。

これだと、片思いの説明理由にならないはずです。

それでも、山本美月は設定上一番の美人ということなんですが、その彼女を観客が好きになってしまわないように、このシーンでは顔が映らないようにしています。

他の三人、オタクのこと馬鹿にしますけど、橋本愛だけ笑わず、別のところ見ている。

この目線が、思わせぶりで、だれに対して思わせぶりなのかというと、主人公ではなくて、見てる観客に対して。

「君よふけ、熱い、俺の…」

「なに、それ、AV?」

橋本愛が笑うのは、ここだけ。

たしかに、わらった、私も。

でも、なんで笑ったんだろう、

「AV?」とかぬけぬけいえる女の子のメンタリティーに笑ってしまうのだろうか、それとも

橋本愛への同調圧力だろうか?

主観カメラって、何なんだろう?

だれだれ目線の描写って何のことなんだろう?

わたくし思うに、このことについてすらりと語れる人ってあんまりいないと思うのですよ。実際私の学生時代、そういう話出来た人って教壇の上にも下にもいませんでした。

そして、これって、読者なり観客なりに、共感を生じさせる最も有効な手段の一つのはずなんですが、

まあ、分かっている人はいるところにいるとは思うんですが、

何度も繰り返される金曜日。

恐らく主人公目線のシーン。

主人公の顔が映ってますから、これって 主観カメラとは言えないんですけど、

後ろに映っている女の子に着目すると、松岡美憂映ってないです。

この場の会話しきってたのは彼女なんですが、主人公にとっては、彼女の存在って、かなりどうでもいい。

重要なのは、橋本愛が、この会話の中で自分のこと笑ってるのかどうなのかについて聞き耳そば立ててる様子が、この画面からわかります。

そして、こういう画面って、主人公目線と、観客の目線を あえて混線させる類のものです。

共感って何なのか? 混線のことなのか?と思ったりもします。

発展途上国に行くと、電話ってすごい高い確率で混線しますね。

全然知らない人の話が聞こえてきたり、時には、自分の話してることに全然知らない人が答えたり、

自分は、電気の配線とかすっきりまとめないと気が済まないんですけど、映画や小説の作者って、あえて配線ぐちゃぐちゃにしてるって感じです。

「好きなだけ言ってろ、俺が監督だったらあんな女ども絶対使わない」

それに対して、あいまいな態度の主人公。

おそらく、心中は、橋本愛主演で映画撮りたい。

対照的なシーン。

「Jリーグはいるんじゃなかったら、何点取っても無意味」

「それ直接言ったのかよ!」

基本的に二人の波長はそろっているシーン。

私は思うんですけど、

どうして、下のシーンでは、二人が同じ事考えてると見えて、

どうして上のシーンでは、二人の心中がずれていると感じてしまうんでしょう?

画面の進行方向の角度が違うってのはありますけど、

そして、前後の文脈が異なるってのもありますけど、

演技、神木隆之介の演技、何か違うんでしょうね。

胸より上しか映ってない画面だから、そんな大した演技はさむ余地はないんだろうけど、

上の画像と下の画像では、神木隆之介の心中が異なってるってのが、見てると感じられるのですね。

どこまでが演技のテクニックであり、どこからが映画の編集の力なのかが、見ててもよくわからないんですよ。

そして

こういう動画を見せられると、橋本愛と松岡茉優のどちらが好きか?というアンケートとったら、たぶん松岡茉優が7:3で勝つような気がするんですよ。

わたしは、変態ですから、橋本愛一択なんですけど、

考えれば、考えるほど、

映画って不確かなもんに支えられているような気がしてきます。

岡本かの子作『鮨』 『BUNGO〜ささやかな欲望〜』

「お寿司に嫉妬はできないもの」 わたくし、映画の最後のこの台詞に対して思うところありまして、

例によって橋本愛のぼそぼそした喋り方で、こういうことを言われるので、何言ってるのか意味が分からなかったんですけど、

二回見て、それからしばらく考えていたら突然意味が分かってしまったんですが、

こういうのって、活字だと、どの台詞も同じ文字の大きさと文字の濃さであらわされますから、

「後になって考えてみるとそういうことか!」みたいな体験ってありません。

だから岡本かの子の原作では、この台詞がどんな風に扱われているのか調べてみると、

そんな台詞、原作にないんですね。

まあ、そうだろうな、とは思っていたんですが、

この『鮨』という短編小説、前半は諸々のことの説明に費やされており、

映画を見た後に読むとものすごく退屈でくどいです。

司馬遼太郎が文化と文明の区別を説明する際に、江戸前寿司と滋賀の鮒ずしの話を例に用いていて、

文化とは、伝統とお約束事で成り立っており、部外者にとってはとっつきにくい臭みのあるもの。

文明とは、だれがどう見たところでも絶対的な魅力のあるものであり、すべての人に参加を促すシステムが必然的に伴う。

どっちが江戸前寿司で、どっちが鮒ずしかはお分かりだと思いますが、

大阪出身の司馬遼太郎の話によると、彼は大人になって東京に行くまで江戸前ずしを食べたことがなく、初めて食べたときに、いきなり旨い!と感じたそうですが、

今の寿司屋の光景というのは、この短編小説が書かれた時には、全国津々浦々の人が皆知っているものではなかったのでしょう。

それゆえ、退屈なことに、寿司屋の描写が長いです。

今の私たちにとっては、そういうの読んだところであんまり得るものがありません。

そして、主人公の女の子のルックスについての描写は全くなされません。これは小説の定石通り。

読者は登場人物のルックスを思い描くときは、ルックスに対する記述からイメージを膨らませるのではなく、その行動から、いかにもそういうことをやりそうな知人のイメージを流用して脳裏のイメージを形成し、読書にいそしむのが普通です。

そんなせいもあってか、彼女のルックスについては一切の記述がないのですが、どうして、彼女が小説家の先生に淡い憧れを抱くのかについては、かなり説明されています。

小さいころから、酒飲んで本性表す男たちを見てきたから、はにかんで何者か分かりにくい男に興味を持った。

親が教育熱心で、女学校に行ったために、セレブと教養のにおいに敏感で、そして憧れがある。

こういうの読んじゃうと、なるほどと思う反面、理に落ちたつまらん話だなと思ったりします。

そして、そういう主人公の少女のルックスに対しても、今現在では、あまりいいイメージも湧きあがりません。

おっさんが寿司屋に行って、そこで手伝いしてる美少女にあこがれられるって、

男の夢ですわ。

そういう夢を疑似体験するために映画観てるんですから、

橋本愛がリリーフランキーにあこがれるという展開には、わたし的には疑問の余地がありません。

ただ、見てて少し恥ずかしくて後ろめたいだけです。

空き地で先生が打ち明け話を始めるあたりから小説の方もテンポが良くなってくるのですが、

文章で説明するというのは、意味が分かりやすいですから、それなりに曖昧に焦点を絞らなくても、成り立ってしまいます。

それと比べて映画って、画面と音だけで意味を絞り込むことが難しいものですから、

小説の方にあったはずのテーマのふくらみみたいなもんは、相当に整理されて一本化されること、多いのでしょう。

脚色次第では、

どうして、この家は衰えたのか?とかどうしてこの先生は他人の愛情を受け入れることができないのだろうかとかをメインにして、かなり違った映画にしてしまうことも可能だったはずですが、

この映画、企画上、それぞれの話に、それなりのいい女優さんを充てて、

観た人に「どの女の人が一番よかったですか?」みたいな話に持って行きたい感がありありなのです。

それゆえ、主演橋本愛ですから、男と女の恋愛未満の話にまとめられることになったのだろうとは思うのですけれども。

先生が物語を語り、女の子はその聞き手に徹するのですから、二人の立ち位置基本形はこうなってます。

(時々自分のキャプチャー画面を見て、なるほど、などと思ったりもするのですが、

人間って、相手に対して自分の敵意のなさや好意を示すために、自発的同調圧力を用いるらしいです。

相手にそれとなく行為を示すために、相手と同じ姿勢、ポーズをとるというのはよくあることです。

先生と女の子の体の傾きの角度、まったく同じ)

「銀座なんか行かなくても、その辺の空き地で休んでいきましょうよ」

行先を決めるときだけ、彼女の向きが ←に変わる。

このカットのつなぎ方、

前回取り上げた、子供に寿司を握る母親のシーンと発想は同じでしょうか。

この映画、人をもてなす時には、←側に客を配するというアイデアの映画でして、

それゆえ、

こうやって画面が繋がれてきた空き地のシーンの構図には、

彼女の行きつけの空き地に招待された先生、という意味を帯びてしまいます。

そして先生へのごちそうは、野に咲く白い花。

岡本かの子の原作では、この映画にある淡いラブストーリーの要素は ほとんどありません。

空き地も、少女のお気に入りの場所でなく、花も咲いていません。

ただ、作者のバタ臭いものへの憧れを示すように、その元病院の廃墟である空地は、ローマの遺跡のようだった、とのこと。

空き地について、先生が一言、

「きもちいいね」

女の子のほうも

「きもちいい」

日本映画によるある常套手段です、

抑制されたほのかな性欲を表現するために、関係ないものにたいして「気持ちいい」と台詞を入れるやり方。

この点を見ましても、この映画って、一応男女関係の物語なんですね。

もちろん小説には、こんな台詞ありません。

この後、映画も小説も、先生が子供時代を語ることになりますが、

小説の方では、話が終わるまでは、先生と女の子は出てきません。

映画ですと中途で回想シーンから空き地のシーンに引き戻されるシーンがあります。

空腹で朦朧とした意識の中、川の向こうに「お母さん」と呼びかける。

空き地のシーンに引き戻されたとき、子供が呼びかけた方角にいるのは、橋本愛。

対話のシーン、釣り合いが取れているシーンは

二方の人物を → ←のように配置すると、それらしく見えるのですが、

この打ち明け話の終盤では、その構図が崩れてしまいます。

それはあたかも、先生の心の悲しみを女の子一人では受け止めきれないとでも言いたいようなバランスの崩れた画面構図です。

また

小説の方では、骸骨魚の意味について、わかりやすく説明されています。

自分の体の中に異物を入れることを極端に恐れ、できることなら空気でも食べて生きていたい、という先生のありようが、あの魚の姿なのですが、

映画の方ですと、かなりわかりにくいです。

回想シーンの冒頭で、水晶玉をなめているシーンがありますけど、

そういうのがあっても、なかなかわかりませんし、

また、女の子に金魚鉢を手渡すシーンでも、その中に骸骨魚の姿は見えません。

もし、骸骨魚がどんな意味を担っているかを映画の中でちゃんと説明していたら、このシーンには別れの意味が猛烈にこもってしまっていたでしょう。

「鮨に嫉妬はできないから」その台詞、ぼそぼそ喋られるのと、橋本愛の分かりにくい演技で供せられるので、意味が分かりにくいんですが、

先生には、その意味が分かっていたかどうなのかということですが、画面上の演技だけですと、分かってないと解釈してもいいと思います。

そして、骸骨魚がどんな意味でつかわれているのがを小説読んでから、考えてみると、

あの金魚鉢を渡した時点で先生は、引っ越ししようと心に決めてたんでしょうね。

拒食症で、異物を体の中に取り入れることを極端に恐れた子供時代のように、

他人の愛情を受け入れることを極端に恐れる中年の男。

そんな男をいやすことができないと悟る女子高生。

そういう映画のようです。

小説を読んでから、リリーフランキーの演技を見ると、腑に落ちる点が多いんですが、つまり、役作りの際に小説利用してるってのが、ぽつぽつわかってくるんですが、

橋本愛の役の方は、小説とはかなり変更されていますので、

何回も繰り返してみると、リリーフランキーの演技って脇役の演技だという気がしてきます。つるんとして、掘り込みが浅い。

見せ所は、橋本愛の方に集中しているんですが、

このシーン

鮨に嫉妬はできないでしょう

からこのラスト

鮨屋は何処にでもあるんだもの

まで、

橋本愛の声、ずっと泣いてるんですね。ものすごくさりげないやり方で、

特に寿司屋に場所が移ってからは、顔のはっきり映るカット一つもないですから、鼻すすりながら泣き声で台詞喋ってます。

あえて、泣いてる顔見せずに声だけで泣く、それも他者に気づかれないようにさりげなくなく、

演出のプランだから、と言えばそうなんでしょうけれども、

彼女って、こういう演技するんだ、と感心しました。

中途半端に発声矯正するとものすごく残念と思うとこです。彼女の声は慣れてしまえば、癖になる魅力がありますから。

また小説では、鮨を握っているのは父親ですが、映画では祖父が握っています。

小説と違って、映画の中ではどうして女の子がむさいおっさんに興味を持つのか一切語られないのですが、彼女は孤児で祖父に育てられたという設定が裏にあるとするなら、彼女は、母性を求めて満たされない寂しさの中に生きている男に対して敏感だったのでしょう、きっと。

十代半ばで母性愛の横溢したような女の子もいますし、能年玲奈みたいなそういうの一切封印された子供っぽいかわいらしさの女の子もいます。

橋本愛って、中途半端で未熟な母性を感じさせる女の子の役を演じると、ものすごくハマります。

『告白』で殺されてしまう女の子もそういう役でした。

そういえば、エヴァンゲリオンの綾波レイもそういうキャラなんですよね。

『あまちゃん』 東日本大震災

あまちゃんの東日本大震災の回をさっき見ました。

今までずっととりだめていて、数日前から見ていたのですが、

宮藤官九郎によると

「フィクションとはいえ震災を“無いこと”にするのは違うんじゃないか」

という思いと同時に

「直接的に描くのはやっぱり抵抗がある」

という思いもあったそうです。

そして彼が採った方法は、東日本大震災の回の前までに廃墟を描いてしまい、地震の回の描写は事実確認だけで終わらせてしまうというもの。

『あまちゃん』の珍獣役者連の小ネタ大会的なノリを、地震の回で使えるわけもなく、

実際、停車した北電を押す役者たちの演技は、『あまちゃん』のお茶らけたものとは違いマジメな作品での演技でした)

ふざけた台詞書いても、絶対許されないのですから、

地震のことを延々とドラマにすることは、突っ込みようがなくて、そのうえ世間の「一般良識?」から監視された極めてつまらないものになってしまうのでしょう。

地震から二年半たった今、そういうつまらない冥福の祈り方ではなく、

別の祈り方があるのではないだろうか、

そのように宮藤官九郎は思われたのかもしれません。

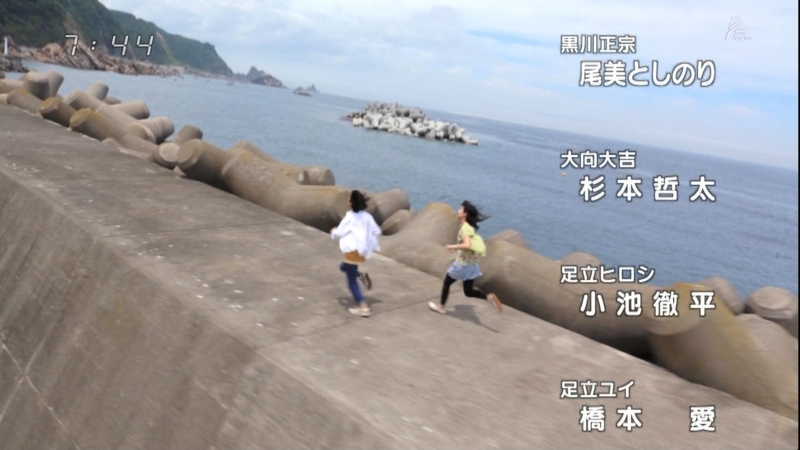

あまちゃんでは、地震の惨劇は、杉本哲太と橋本愛の二人にだけ降りかかります。死体は一つも出てきません。

二人の乗った電車が地震のためにトンネル内で停車し、しばらくしてから、

二人はトンネルの出口へと歩きだします。

そしてそこで二人が見た光景。

「ユイちゃん、見るな」

「ごめっ、もう遅い」

今の日本で本当に非倫理的と目される映像作品は、がれきの山、死体の山、廃墟を表現するために数億の金を投じた作品なのかもしれません。

「なんで、そんなところに金使うんだ、他に使うところあるんじゃないか?」

人間の感情ってそういうもんじゃないでしょうか。

杉本哲太が、橋本愛に、「見るな」といった光景。

それは、少々粗大ごみが積み上げられたもの。ただ、レールは使い物にならず、さらにその先には別のトンネルの暗い闇。

つまらない田舎を抜け出して東京で自分を試してみたい、そんな夢をなんどもなんどもつぶされてきた女の子にとうとう与えられた東京へ出ていくチャンス。

ずっとトンネルの向こうを憧れてきた少女がトンネルを抜け出した時に見た光景。

死体なんてありません。そこにあったのはただの行き止まりです。そして、それは夢に向かって進むことを絶対としてきた少女にとっては、とても無残な光景だったのでしょう。

この作品は、地震でレールが詰まったことを、女の子の夢の頓挫の比喩と描いているのかもしれません。

そして、同時に、

繰り返し繰り返し、女の子の夢の実現を襲う悲運というのは、震災の第一波(つまり震動)、第二波(津波)、第三波(原発)の比喩だったのかもしれません。

だから、震災の描写そのものについては、事後確認のようなものでさらりと済まされます。

『あまちゃん』 この星の一等賞になりたいんです、アイドルで

一度気づいてしまうと、『ピンポン』と『あまちゃん』とことん似ているのがよくわかります。

『ピンポン』松本大洋原作 宮藤官九郎脚本により映画化されました。

「またひとり、飛べない鳥が逃げてった」の台詞から

『ピンポン』の「飛べねえ鳥もいるってこった」の台詞を思い浮かべて気づいた方もいらっしゃるようですが、

わたしは、どこで気づいたかというと、

能年玲奈よりも、こちらの方が母子に見えるんですね。

なんでそういうことになるかというと、二人ともアイドルになる夢が破れた役で、夢の廃墟といっていいかもしれません。どちらの役も暗い部分持ってるんですから。

そんな母親の果たせなかった夢を叶えアイドルになるのが能年玲奈であり、夢叶わず壊れてしまった親友に別の形の夢を吹き込むのも能年玲奈の役割です。

それって、復興する者と復興を手伝うものの関係であり、

その線に沿って、地震の話に絡めてくるんだろう、と中途で予想がついたのですが、

このドラマの復興する者とそれを手伝う者の関係って、片側的依存関係ではなく、相互依存関係なんですね。

誰かを助けることによって、自分が助かる、そういうことって確かに世の中ありますし…

て、考えると、これ松本大洋の物語の黄金パターンです。

バカで無邪気なキャラと知的で虚無的なキャラの相互依存関係。

『花男』しかり『鉄コン筋クリート』しかり『ピンポン』しかり

海に向かって吠える窪塚。

「私の求めるものは、最高のテーブルテニスプレイヤーになること」

ひどくそっけないポルトガル語の翻訳です。

それに対するARATA「個人的にかっこ悪いペコ嫌いなんだ」

トンネルに向かって叫ぶ橋本愛。

「アイドルになりた~い!」

それに対する能年玲奈「かっけ〜」

『ピンポン』の台詞は、松本大洋の原作にあるもので宮藤官九郎が考えたわけではないんですが、

ほとんど同じ台詞、そして同じようなシーンが『あまちゃん』にも取り入れられています。

映画と朝の連ドラの構造的な違いとは、

映画は、一時間45分の間集中してみるものと想定されていますが

それと比べて、朝の連ドラは、一回当たり15分。細かい伏線や画面の流れなど、翌日見たときにはあらかた忘れている可能性があります。

しかも毎日見ることのできない人もいます。

それに、見てる間もあさごはん食べたり、隣の人としゃべったりで、ぽつぽつ見落としされることも想定内でしょう。

だから、後々までの大切な伏線になるようなシーンは、何度も何度も繰り返し繰り返し、画面に登場します。

このトンネルに向かって叫ぶ橋本愛のシーンはそのうちの一つ。

橋本愛のキレ芸、絶叫芸は、『アバター』の時にすでにやってますしね。

彼女、適材適所だったんでしょう。

それから

劇中何度も能年玲奈が海に飛び込みますが、『ピンポン』的にいうと、

水の中に飛び込むことで生まれ変わる。

ちなみに『ピンポン』では、「YOU CAN FLY」

『あまちゃん』では、「自転車で空が飛べると思ったか?」

能年玲奈に求められていたものって、このころの窪塚の天真爛漫な感じを女の子に移し替えたようなものだったんですかね?

そして何よりも、これだっ、というのは、

卓球の試合に敗れ、高校中退したアクマ。

ヤンキー化してる。

橋本愛みたいな美少女になんちゅうえぐいことやらせるんだ、と思いはしましたけど、こういうことだったんですね。

『ピンポン』では、ペコの方も部活やめてタバコ吸ったり髪伸ばしたりしてました。

そして、再び卓球始める際に最初にやったことは、髪の毛を切ること。

ついでにもう一つ、

中村獅童演じるドラゴンが試合前に必ずトイレにこもるんですが、

映画の中では、なんでトイレにこもるのか説明がなくわかりにくかったです。

『あまちゃん』では、ユイちゃんは東京からスカウトが来るたびにプレッシャーからトイレに逃げ込みます。ものすごくわかりやすい理屈付けがなされていました。

宮藤官九郎、どうして映画のために脚色したとはいえ、他人の作品『ピンポン』からこんなにも多く引用しているのか?その理由はわかりませんけども、

テーマが復興、再生に対して似つかわしかったんですかね?

ほんとに『ピンポン』気に入ってるんでしょうか?

それとも自分のオリジナル作品から引用繰り返すよりも罪悪感薄かったからでしょうか?

それとも、震災復興というテーマを個人的な範囲でまとめることが嫌だったんでしょうか?

ドラマは終盤になって、一般人がいっぱい画面に出てくるようになりましたし、

他者とのつながりにこだわったら、リスペクトする作品をそのまま使っちゃえってことになったのかもしれません。

鉄コン筋クリート (1) (Big spirits comics special)

- 作者: 松本大洋

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 1994/03

- メディア: コミック

- 購入: 4人 クリック: 52回

- この商品を含むブログ (208件) を見る

そういえば、『鉄コン筋クリート』の帯に小泉今日子が絶賛の宣伝文句を書いてました。どう思って『あまちゃん』で演じてるんでしょうか?共演者に『あまちゃん』のテーマ理解するために松本大洋よめ、とか薦めてるんでしょうか?どうなんでしょう?

そういえば、松田龍平、松本大洋原作の『青い春』で主役演じてました。

『あまちゃん』 トンネルの中は交差点

『ピンポン』と『あまちゃん』はどう似ているのか?どう違うのかということを、朝はやくから考えたりするのですが、

ユイちゃん視点でトンネルを見ると、こうなります。

物語の中にトンネルは複数ありますが、トンネルを一つの象徴としてとらえると、

物語上、重要なイメージとして、何度も繰り返し放送されたシーン。

これがトンネルの入り口。

地震で北電が止まった中間地点。

トンネルを抜けたら行き止まりだった。 出口A

復興の後の通じたもう一つの出口B

(このシーンで終わるのか?美しすぎる。

複数の監督が演出するために、統一的な絵コンテがあるはずもなく、さらにはご都合主義的にシナリオが書き換えられていく連続ドラマで、最終回をここまで決めるとは、このドラマは、やはりすごい)

『ピンポン』とはどこが違うのかということですが、

二人のキャラが、アホキャラと虚無キャラという分かりやすいパターンではなく、

どちらも基本的にアホキャラなんですが、

『ピンポン』の台詞「この星の一等賞になりたいんです、卓球で」って、単純な一方向への成長です。

トンネルの前で「アイドルになりた~い!」と叫ぶ情熱は、このドラマでも肯定されていますけれど、

(叫んだあとの、上気したすがすがしい笑顔、橋本愛はこのシーンの撮影から役に入り込めるようになったそうです)

その情熱のまま、突っ走ってゴールに行きつくことは、肯定されていません。

別の出口を探すことが肯定されているようです。

それは、地震によって、日本人が今後今までと同じでいることができないということを暗に示しているようです。

地産地消、スローライフ、ロハス、地震の前からそういうことは言われていましたけれど、

アイドルさえ、そのようになるべし、そういうことなのでしょうか。

トンネルの暗闇の中にあったはずの分岐点、それは、大震災のことのようです

『ピンポン』と何が違うのかというと、原作が15年前、映画が11年前ですが、

あのころは、今と比べて、何かとまだぬるい日本社会でした。

そして何より、地震がまだなかったんですよね。

■

『ピンポン』は「分かる奴だけわかりゃいい」ですんでも、『あまちゃん』はそれではすまなかった という話

「分かる奴だけわ分かりゃいい」の台詞について宮藤官九郎が語る個所があります。

その本意は、国民的番組の朝の連ドラなんだから、いつものドラマや舞台の脚本のように自分のファンだけ相手にしていればいい状況とは違うので、さすがにわかる奴だけわかりゃいいってわけにはいくまい、という自戒の念だそうです。

しかしながら、国民的な番組とは、子供から老人まで、ゆりかごを出たばかりの人から墓場に入る間際の人までが見るものでして、

そのように広範囲な年代を対象にすると、どうしても、特定年代にしかわからないネタができてしまうのは仕方がない、

そんな時は、「分からなかったら、分かる奴に聞けばいい」どうせ、朝ごはん食べながら家族で見てるんでしょ、ってなことのようですが、

『あまちゃん』には、松本大洋からの引用が多くみられます。

たとえば、

台詞についてですが、

『ピンポン』

「風間さんは誰のために卓球をしているんですか?」 とアクマ

「むろん自分の為」 と風間

「冗談でしょう。それだったら何も俺だって...」とアクマ

「恨むか?」と風間

「同情します」とアクマ

『あまちゃん』83話

「あんた、おばあさんや海女さんのために女優をやんの?」と鈴鹿ひろ美

「そしたら鈴鹿さんは何のために女優やんだ?」とアキ

「わがんね」と鈴鹿ひろ美

『ピンポン』と『あまちゃん』の類似に関する回

『ピンポン』の方の台詞は意味が分かりにくいですが、

宮藤官九郎の解釈で噛み砕かれると、

「自分の為だけにやっても物事は上手くはいかない」と単純な内容となり、そして、老若男女全ての日本国民の理解するところとなりました。

台詞だけではなく、『ピンポン』とは登場人物の行動パターンの類似も見られまして、

『ピンポン』

中村獅童演じるドラゴンが試合前に必ずトイレにこもるなんでトイレにこもるのか説明がなくわかりにくい。負けることへの恐怖に必死に耐えているらしい。

「先輩は下痢でありますか?」

「あいつは試合の前にはいつもこもるんじゃ」

『あまちゃん』151話

ユイちゃんは東京からスカウト(太巻)が来るたびにトイレに逃げ込む。

「おなかが痛いのかな、シクシク痛いのかな、それともキリキリ痛いのかな」

じつはユイちゃんは、プレッシャ―に弱いという設定が、ユイちゃん自身の台詞で説明されている。

松本大洋は、知っている人は知っているけれども、

圧倒的に本が売れるというような漫画家ではありませんので、彼の固定ファンは、松本大洋の独特の言い回しを好みます。そして、その言い回しは、割とわかりにくいのですね。

『ピンポン』を映画化したとき、脚本を宮藤官九郎が担当したのですが、

その時は、『ピンポン』の映画の観客はマンガの方を読んでいることが想定されていたのでしょう。

説明的なことはほとんどしていません。

この点は、『あまちゃん』とは大きく異なり、

『あまちゃん』の元ネタは『ピンポン』だから、とか、能年玲奈イチオシの映画だから、といって『ピンポン』を見られると、失望される方もいらっしゃるでしょう。

逆に、いちいち説明している『あまちゃん』をまどろっこしいと敬遠する『ピンポン』ファンもいていいはずなのですが、どうしたことはあまりいないようです。

本当は、松本大洋の愛好家もみんな、こころのどこかであの説明の少なさにイラついていた、もしくはそれゆえの感傷癖みたいなことにイラついていたのかもしれません。

ちなみに松本大洋は両親が小説家と詩人だそうで、文芸サラブレッドとでもいうべき人物であり、

もしかすると、現代の日本の一番の詩人かもしれません。

台詞、行動パターン以外にも、

場面の引用も多々みられます。

『sunny』の中にもデパートの屋上のしょぼい遊園地が描かれる回がありますが、

- 作者: 松本大洋

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2013/01/30

- メディア: コミック

- 購入: 1人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

『あまちゃん』のずぶん先輩と上野のデパートの屋上でパンダか何かの上に乗っているのは、わたしには松本大洋からの流用に見えました。

『GOGOモンスター』

- 作者: 松本大洋

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2000/11

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 65回

- この商品を含むブログ (57件) を見る

このマンガ、『あまちゃん』と似た点のほとんどないものですけれども、

このラストシーン、

自転車と全力疾走の違いはありますけれども、

これ、ほとんど、『あまちゃん』のラストです。

冷静になって考えると、どうして堤防の先端のところに「STOP」と英語で書かれる必要があるのか?そんな必要あるわけなくて、撮影班が漁協に頼み込んで書かせてもらったってのは、分かって当たり前なんですが、

なかなかわからないもんです。

堤防は、波を止めるための設備で、その上を全力疾走するためのものじゃりません。

「STOP」と書いてなかったら、止まらない馬鹿がいるのか?

さすがに、いないでしょう。

堤防は、滑走路で、そこから空に飛び立つ、というイメージだったのでしたら、やはり、ちゃんと飛んでほしかったですね。

松本大洋作品には、俯瞰図と鳥のイメージが満ちていますから、宮藤官九郎は、ほんとに、その線を狙ったんだとは思います。

『ピンポン』

今迄にない高いレベルの試合をペコとの間で経験した風間。頭上をカモメが二羽飛んでいく。

『あまちゃん』

「またひとり、北三陸に飛べない鳥が逃げてった」

この台詞にしても鳥のイメージです。

言うまでもなく『あまちゃん』OP 水鳥が二羽。

『あまちゃん』のどこに着目してみると、分かったような気になれるのか?についてわたしはいろいろ書いてきましたが、

- 松本大洋の影響

- ロック的価値観

- 15分連続ドラマと二時間ドラマの相違

の三点が、わたしの気を特に引くものでした。

ロック的価値観については、上で貼り付けた宮藤官九郎のインタヴューにありますが、

「みつけてこわそう」って、

だったんですね。

言われてみりゃそうなんですけど、

ちょっとびっくりしました。

元ネタのイギ―ポップからは意味的引用がされている訳でなく、ただ何となく勢いで「みつけてこわそう」という番組名にしたらしいんですが、

気が付くと、それが震災復興と絡んで重要なものになっていった、そうで、

なんとなく無意識的に開始して、それが気が付いたら意味を持っていた、

これだけ長いドラマになりますと、始める前からちゃんとプラン立てることができない訳ですから、

とりあえずやってみよう、何も考えずに始めてみよう、そしたら死にたくないからなんとか生き延びようとする、

ドラマの中にそういう台詞が何度も出てきますが、たぶん、宮藤官九郎自身そういう気持ちだったのでしょう。

『陽だまりの彼女』

私が映画館で見た今年三本目の映画。

監督の三木孝浩は、次回作が能年玲奈の『ホット・ロード』

ちなみに、デビュー作が『ソラニン』で高良健吾主演

その次の作品が『管制塔』で橋本愛主演

そんなこんなで見に行った『陽だまりの彼女』です。

主演、上野樹里でした。

人生史上三度目となる、映画館一人観。

最初の十分くらいで、映画館から出ていこうかと思いましたけれども、気を取り直してみていたら、

意外に楽しめました。

まあ、上野樹里、わりと好きですし。

映画に『あまちゃん』の俳優が出てくるだけで、知ってる人見つけたような喜び感じる今日この頃。

勉さんと栗原ちゃんが出ていました。

あと、能年玲奈お気に入りの『ピンポン』つながりでいうと、アクマとオババが出ていまして、

江の島が舞台の一つで

ペコが「この星の一等賞になりたいんです、卓球で、そんだけ」とさけんだ海岸。

恋した記憶が消えて、痛みだけが残る。

そういう話の元ネタって、どれなんでしょう?手近なところでは『時をかける少女』でしょうか?

『陽だまりの彼女』のプロデューサーは『ピンポン』と同じ小川真司

前日の続き

うわっ

『陽だまりの彼女』に出てきた江の島

『ピンポン』に出てきた江の島

こんなカット一つの為にヘリコプター飛ばすはずもないんで、たぶん同じ建物から撮影したのでしょう。

鎌倉プリンスホテルからの光景でしょうか?

「この星の一等賞になりたいんです、卓球で、それだけ」

アクマとオババが『陽だまりの彼女』にも出ているので、もしかして何か『ピンポン』とつながりがあるのかと思いきや、

プロデューサー同じでした。

さらに言うと、

わたし、『陽だまりの彼女』を『ノルウェーの森』と同じ映画館で見たのですが、

『ノルウェーの森』でのドアーズの『インディアンサマー』の高音質、60年代ロックの高音質、それも自宅では聞くことのできない高音質ぶりと

『陽だまりの彼女』の『素敵じゃないか』の高音質ぶりが似てるな、と思ったんですが、

小川真司って『ノルウェーの森』のプロデューサーでもあったんですね。

そういえば両作品とも玉山鉄二がキャスティングされていました。

映画作るときの一番の権力者ってプロデューサーですから、その人の体臭みたいなものがいたるところから滲み出して来るもんです、ハイ。

ちなみに 脚本は『時をかける少女』(細田版)の菅野友恵。

『あまちゃん』ばかり繰り返してみていた私が、たまたま映画館で観た映画『陽だまりの彼女』

その監督は、能年玲奈の次回作を撮る人、橋本愛の主演作を撮った人

そのプロデューサーは 宮藤官九郎が脚本担当した『ピンポン』の人であり、能年玲奈が一番好きな映画だそうで、

ほんと、狭い業界のようです。

キレる老人について 『ロボコップ』

「近頃の若いものはなっとらん」

江戸時代の川柳にもこのようなものがありますし、

古代ギリシャの記録にも同様のことが残されております。

それゆえ、「近頃の若いものはなっとらん」といった時点で、類型的な中年、類型的な老人になったという事なのですが、

では、

「最近の老人はなっとらん」という記録は過去に残されているのでしょうか?

もしかしたらあるのかもしれません。

でも、そのことをあんまり目や耳にする機会がないのは、

「最近の老人はなっとらん」というには、かなり昔の老人がどうだったかについて知らないといけない訳でして、

これはなかなか難しい。

それでも最近の人は老けにくくなっており、50くらいになっても自分が老人だという自覚が全くないので、自分が子供の時に親しかった老人と比較して、

「最近の老人はなっとらん」みたいなことを言いたくなる中年もそれなりの数はいるでしょう、きっと。

わたくし、思うに、最近の老人は医療が発達した時代を生きてきたので、持病や怪我をことごとく直し若い体を維持している。

栄養状態もいいから老けにくい。

世の中がふけることに価値を見出さないのだから、気の若い人が多い。

最近は、ユニクロのせいで初老の人間と中学生が似たような格好しているなど。

そんな体力的にも精神的にも若い、もしくは幼い老人が多い中、

この社会は、色彩や音響、映像で人の心を煽り立てるようなことを日々行っています。

少しでも注目を集めるために、けばい色彩の組み合わせが街中を覆い尽くしていますし、

人工的な音響は、人の心理を興奮状態へと駆り立て続けています。

キレる老人が今の社会には多い(と少なくとも私には感じられる)のはそのような原因があるのではないでしょうか。

もっと暗いことを考えたり、死ぬことを考えたり、後ろ向きに生きるべき、少なくとも65以上になったら、

そう私は考えます。

別にロボコップに恨みはないのですが、この予告編に関する限りでは、

わたしは、もうこのような人の心理を逆なでするだけの扇動的な音響の映画を見たいとは思いません。

死ぬまでにもう二度とこの類の音響の映画を見なくても何もかまいません。

前作も人のアドレナリンを不必要に分泌させるという点では、ほめられた作品ではありませんけれども、

ロボコップ、リメイクする必要なんてあったんでしょうか?

映画一本96分って、…

自分にとっては 意外だったんですが、わりと皆様このことについて疑問に持ってらっしゃる。

映画の上映時間について

- 映画館側の興行上の都合

- 椅子に座っていられるのが2時間が限度

- おしっこ我慢するのが2時間が限度

それだけらしいです。

やっぱり。

昼ごはんと夕ご飯の時間を確保しなくてはならぬとして、

午前中に一回上映、夕食後に一回上映 を当たり前のこととすると、

映画興行は、二時間(予告編 注意事項などを含む)がスタンダードになるわけですが、

四時間以上の映画って、結構ありますけれど、どうやって上映スケジュール組んでいたんでしょう?

映画館の通常営業は 昼前から9時過ぎくらいまでの10時間程度ですから、

四時間とかの映画って、中途半端に二回上映しておしまいになるわけで、

しかも、観客の食事は、映画館内でのサンドイッチとかに限られるわけで、

見る側にしても劇場の側にしても、これはつらいです。

そういえば、

クラッシックコンサートみたいに中休みを20分以上取って、その間にロビーで軽食とか、映画って、そこまではしませんし。

映画って庶民的な娯楽で、幕間に社交とかそういう上流の世界じゃないですからね。

そしたら、逆に考えると、

自宅で、DVDで映画を見ることを前提として制作された場合、映像作品って、昼ご飯、夕ご飯、トイレ休憩、興行上の都合、その他の縛りから解放されるわけでして、

民法のテレビドラマは、実質八時間程度ですから、休日に一気見しようと思えば、十分にできてしまいます。

『あまちゃん』の場合でも、三日あれば十分にできますし、早送りスキップを使えば2日でもなんとかなります。

こんなことを考えてみると、果たして、映画一本二時間弱というのは物語を語るという点に関して、本当に正しいのかどうなのか、疑問を感じざるを得ません。

映画館で映画一本を集中してみる、トイレに行ったり、冷蔵庫をあさったりしたら気が逸れて現実に引き戻される、

そういう言い分により、映画は二時間じゃなくては駄目なんだ、という人もいるかもしれません。

ホラー映画に関してはその理屈は正しいのかもしれません。

ただ、そこまで人工的な緊張感を強要しない映画の場合、別に休憩時間あっても、構わないではないですか?

また、昨今の映画のテレビ放送時における2chの実況やTwitterのことを考えると、

映画見ながら、隣の人とだべるというのは本当は正統中の正統なのではないか、とも思えてきます。

実際私の場合は、

映画を見るのは、ほとんどDVD それもノートPCの場合が多く、大抵同時に飲食したり、作業したり、しています。

そういう見方をしていると、映画って二時間で終わる必要もなく、かえって気に入った映画の場合、音楽をエンドレスリピートしてBGVにして繰り返してみていることも多いのです。

そうやって見てて、思うのは、

例えば『市民ケーン』

2時間で、人ひとりの人生を語りきるって、無理だよね、ということです。

![市民ケーン [DVD] 市民ケーン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZA29YXQPL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: アイ・ヴィ・シー

- 発売日: 2002/04/25

- メディア: DVD

- クリック: 28回

- この商品を含むブログ (53件) を見る

語り口の才気煥発ぶりには圧倒させられますが、

人の人生二時間で語ることって、関口宏にでも任せておけばいいことであって、

本来映画がやることではないでしょう。

この映画の一番の欠点というのは、他人の人生をに二時間程度で語りきれてしまう、それもボンクラにもわかるように説明できてしまうと不遜にも思い込んだところなのではないでしょうか。

『テルマ&ルイーズ』 生きるために必要なもの幾つか

画面の進行方向を →とし、その行きつく果てに物語の目的があると規定する。

それが通常のアメリカ映画の画面の構成法でして、

それを徹底的に行っているのがスピルバーグやリドリースコットなのですが、

この二人に共通するのは絵コンテをとても重視し、カメラを動かす前に、あらかた画面の向きとその意味を考えつくしてしまうという点。

私がこのブログで書いている「映画のお約束事」で、スピルバーグとリドリースコットの映画はほとんど説明できてしまいます。

普通の映像作家が無意識的に曖昧に行っていることを、この二人は非常に自覚的に行っているのであって、

その意味を一一読み取ってやると、一見わかりにくい映画のテーマが簡単に見て取れます。

映画はどんなように楽しんでも、それは見る人の勝手、

どんな風に解釈しても、見る人の権利

それはそうでしょうけれども、

じゃあ、作る側は、どんな風に見えても構わないと思って作っているかというと、そんなことはあり得ない訳で、

我の強い才気あふれる連中が集まり、ああでもないこうでもないと争う中で、リーダーが一定のコンセンサスを見つけながらいざこざをまとめながら映画が出来上がっていくのですから、

作っている側には、こんな風に解釈されたいし、こんな風に楽しまれたいというものが確実にあるはずです。

そういうスタンダードになる解釈がないとしたら、それは映画製作中に組織が空中分解したとみなすべきです。

ただしかし、映画に限らず、私たちの日常生活でも、自分の言ったことの意味が本来の意図と別の形で受け止められた、なんてことは腐るほどありますし、

寧ろ正しく理解されることの方が少ないように思います。

だから、映画が製作した人たちの意図通りに受け止められるべきなのか、というと、それは割とどうでもいいことなのかもしれません。

それでも、これだけははっきり言えると思うのですが、作った人の意図を正確に読み取ろうと努力すること、そして作った人を正確に理解しようとすることは、コミュニケーションの在り方としてはまっとうな在り方でしょう。

映画が単に一方通行の娯楽ではなく、与える側と受け取る側でのコミュニケーションであるとするなら、当然そうなります。

生きるために必要なもの幾つか

引っ越しや家出の経験のある人には、この映画の序盤のシーンは思い当たることが多いと思います。

物語の目的が → の向こうにあるのですから、その方向に向かって主人公たちは進むのが基本です。

そして、この映画の序盤では、目的地への旅に必要でないとみなされたもの、つまり生きるために必要ではないとみなされたものはごみ箱にでも捨てられるかのごとく、画面の←方向に消えていきます。

ルイーズの退社シーン。

つまらない日常をごみ箱に捨てて、バカンスに赴くのですが、

会社のドアを出たときが退社の瞬間なのか、それとも家に着いた時が退社の瞬間なのか、それとも家に帰る車に乗った時が退社の瞬間なのか、

車に乗るまでは ← です。車のエンジンをかけて、それから数メートル進んで、→にカーブします。

映画の画面の文法的には、このカーブした瞬間、ルイーズは会社と切れたことになります。もう彼女にとって職場は過去のものでしかありません。

また 映画のBGMも相当にサブリミナル的なものであり、

BGMがどの間合いで入り、どの間合いで切れるかについて意識して映画を見ている人はほとんどいません。

ちなみに、ルイーズが歩道と車道の縁石に足をかけたとき、『ワイルドナイト』のイントロが始まります。

BGM的には、歩道と車道の縁石がルイーズの日常と非日常の境界線と言えるのでしょう。

そして、車がカーブし次のカットにつながる間際に歌が始まります。

画面はより華のあるテルマの方につながります。

そうすると音楽だけでなく、画面も歌い始める、ように感じられるのですよね。

画面の方向転換、BGM、役者の動き等を一度に変化させると、余りにもくどいので、少しずつずらすのが映画のセオリーです。

そうすることで画面のつながりがよくなると感じられるものです。

二人ともトランクを画面向って右側にして荷造り。

生きるために必要もの幾つかをトランクに詰め込んでいくのですが、ルイーズの方は几帳面で合理的な選択がなされていますが、

テルマの方は、ものすごくだらしない。タンスの引き出しごと下着をどかどか詰め込んだりしますが、物語を進めるうえで不可欠な銃をトランクに詰めたのもテルマの方。

必要なものを →方向に詰めて、要らないものを←方向に捨てていきます。

留守番電話でしかつながることのできないもどかしい男女関係もごみ箱の中へ。

めかしこんでカウボーイスーツを着て鏡の前に立つ。

鏡像は本来虚像なのですが、西部劇のヒーローみたいにめかしこんだ虚像が、日常のルイーズの姿と取って代わったのであり、

それまでの自分の姿はごみ箱の中へ。

画面は → ポジティブ

← ネガティブ の二方向を使うことで

テルマ&ルイーズが生きるために必要としていたもの、ごみ箱に捨てたものを上手に表現しています。

物語を日常生活感覚で見ると、テルマは夫をごみ箱に捨てたわけではないのですが、

映画が示した意図に沿って物語に着目するなら、テルマの夫も←方向に出勤することで まんまとごみ箱に捨てられました。

そして、物語の進行、旅の継続とともに二人はまだまだ多くのものを捨てていきます。

最後の崖に飛び込むシーンで、生きるために本当に必要なものとしてテルマとルイーズの手がしっかりと握っていたものは何だったのか?ということですが、

よくできた映画だと言わざるを得ません。

牧瀬里穂の『つぐみ』 あまちゃんの角度から

いろいろ映画を見てても、『あまちゃん』に出ていた役者に目が行ってしまうんですが、

吹越満

牧瀬里穂主演の吉本ばなな原作『つぐみ』で、牧瀬里穂の元カレ役で出ていました。

というか、吹越満の経歴をウィキペディアで調べるまで、あれが吹越満だという事知らずに、

なんか小室哲哉みたいな人という認識でいたんですが、

吹越満の初期の仕事です。

で、主役の牧瀬里穂ですが、

キャリアのピークが二年くらいしかなかった人で、その当時に直撃していない世代にとっては

「誰、それ?」という感じの人です。

『つぐみ』以外にはろくな映画にもドラマにも出ていません。

ただ、直撃した世代の男子にとっては、瞬間最大風速の強かった人だけに、思い出の多い女の人だったりします。

今になって見直してみると、多部未華子と顔そっくりなんで、ちょっと驚いたりします。

もっと正統な美人顔だと思っていたんですがね、

思い出補正というやつです。

まあ、牧瀬里穂にしろ多部未華子にしろ魅力的なルックスしているのは違いないんですが。

吉本ばななって、いまの20歳くらいの人にとっては知名度有るんでしょうか?

20年前は、世界的には村上春樹より有名な日本の小説家だったような気がします。

共演が真田広之。

よくよく考えてみると、薬師丸ひろ子と小泉今日子の両方と共演した男優って、真田広之だけですよね。

んで、小泉今日子の『怪盗ルビー』の次あたりで、牧瀬里穂と共演している。

共演した当時のアイドルたちを差し置いて真田広之はすっかり出世なされてしまいました。

そういえば、

牧瀬里穂の『つぐみ』の後の主演作って

『幕末純情伝』で共演が渡辺謙と杉本哲太でした。

渡辺謙が坂本龍馬の役で 杉本哲太が土方歳三の役です。

『つぐみ』とそれに続く『幕末純情伝』の共演男優の内、二人が国際派になって、二人が『あまちゃん』俳優になっているって、

奇妙な縁というか、

つくづくこの業界って、狭いんだなと思わされます。

そういえば、『あまちゃん』の出身地が佐賀なのに福岡だと偽っていたGMTのメンバー、

それ、知ってる人は分かるんですけど 元ネタ牧瀬里穂です。

知らない世代の人にとっては、牧瀬里穂自体ほとんど知名度ないですから、ほんとどうでもいいことなんでしょうけれども。

『つぐみ』って、今見直してみると、

典型的な難病女子もののパロディ、に過ぎないんでしょうね。

病気を殻として田舎を殻として外に出ようとしない女の子、それに対して健康で都会に出て行ってしまった女の子、

まあ、田舎の女の子と都会の女の子の二人の物語、そう抽象化してしまうと『あまちゃん』も同じなんですけどね。

つぐみの性格設定と『あまちゃん』のユイちゃんの性格設定ってどこか似てるような気がします。

『あまちゃん』146話

「GMTがやって来る じぇー、じぇー、じぇー」と吹越満。

こりゃ、やっぱ、『あまちゃん』のラストは『ビートルズがやって来るヤアヤアヤア』ですわね。

『あまちゃん』 能年玲奈はジョンレノンか?

『ハードナッツ』5話 橋本愛のキャラがこなれてきた

『あまちゃん』が終わって50日もたつと、さすがに醒めてくるんですが、

『あまちゃん』をいちばん引きずっているドラマ『ハードナッツ』

能年玲奈の次回作『ホット・ロード』の監督三木孝浩って

橋本愛主演の『管制塔』と高良健吾主演の『ソラニン』の監督でもあります。

そういうことを考えるとなかなか感慨深い『ハードナッツ』ですが、

某著名人のTwitterで、アキだけでなくユイちゃんにも一回ぐらい海に飛び込んでほしかった、

という書き込みがありましたが、

五話での橋本愛のダイブ

自転車漕いでアタリ屋やって、偽物のワインボトルを割るシーン。(まんまビートたけしの映画からの引用です)

これ、あまちゃんのラストのカットですわ。

『あまちゃん』で能年玲奈は何回も飛び込んでいますが、自転車で飛び込んだ回がありまして

『ハードナッツ』の五話も

海に限らず、

飛び込み、もしくは、飛び込み未遂のシーンが 『ハードナッツ』ではこれで三回目でしょうか。

二話

四話

やくざに海に投げ込まれそうになるシーン

二話では、ちょっとずれてますが、

四話と五話では、下が青色 上のインナーが白でアウターが黄色。

これは、『あまちゃん』の能年コーディネートを明らかに意識したもので、

上のインナーとアウターのひっくり返ったコーディネートです。

ちなみに、能年のこの服装は、OP以外では、一部と二部のつなぎ目の北三陸から上野に出ていく回、そして最終回に使われました。

いわば、『あまちゃん』における勝負服なのですが、

『ハードナッツ』的には、このインナーとアウターがひっくり返ったコーディネートが、勝負服のようです。

視聴者以上に製作者が『あまちゃん』ひきずっていそうな『ハードナッツ』です。

わたしに関しては、『あまちゃん』では飛び込まなかったんだから、『ハードナッツ』ではちゃんと飛び込め、橋本愛!とそんなことばかり思いながら見てまして、

こりゃ、最終回は飛び込むシーンで終わりかな、なんて期待してたりします。

『あまちゃん』ユイちゃん的には二回目の家出のあと観光協会で大人に事情説明を求められる回。

アキの服装がOPと同じ。

そして、ユイとアキの心が表裏一体であることを示すべく、上のインナーとアウターをひっくり返したコーディネート。

『ハードナッツ』の胡桃の衣装は、ここを引きずったまま。

震災の日に東京に向かうユイちゃんのコーディネート。

『あまちゃん』で白と黄色の組み合わせで何を示そうとしていたかがよく分かる。

『あまちゃん』25話 安倍ちゃんを見送る回

『あまちゃん』では、どんな時に白と黄色の服装コーディネートがされていたのかというと、

トンネルをくぐるとき。

太陽の絵を子供に描かせると、赤色に塗りつぶしてしまうものですが、

太陽が赤いのは、明け方と夕方だけで、白昼という言葉通り、真昼間の太陽は白く、もしくは黄色いものです。

トンネルの闇をくぐるとき、太陽の光を心に思い描け、

『あまちゃん』が言おうとしたことはきっとそういうことなのでしょう。

■

『あまちゃん』に出る前の橋本愛は、他人との暑苦しい人間関係が苦手な美少女という役が多くて、

『あまちゃん』の北三陸編では、基本的にそのラインで演技してました。

でも、じつは、えぐい役もやってしまう人だったりしまして、

しつこくチェックしてみると変な役多いです。

2部のやさぐれた感も、橋本愛的にはそんなに違和感ないんですが、

再び北三陸が舞台になってからの 橋本愛の、普通な感じ、珍獣役者に交じって、珍獣の一人になってる感じが、

わたしは結構好きでした。

無駄に目立たず、ほのぼのした感じが好ましかったんですが、

その流れが『ハードナッツ』にも引き継がれているようで、『あまちゃん』ファン的にはすんなり見れるドラマです。

映画の見方 補足 ご馳走をふるまう

日本映画はガラパゴスの続き

…このように映画の構図を分析していきますと、

いろいろと、お約束事とでもいうべき画面を多多目にすることになります。

最近、わたしが気づいたお約束事とでもいうべきものが、

人にご馳走するシ―ンです。

『ごちそうさん』

ご馳走される人は、画面の向かって右側に来ることが最近の日本では 「お約束事化」しているようです。

いつからこのようなことが始まったのかは、わたしには今のところよくわかりません。

あてずっぽうな意見ですが、グルメ漫画の興隆に端を発したものかもしれません。

単に、人にご飯を食べさせれば、それで必ず、食べさせられる方は、画面向かって右側に来るのかどうなのかというと、

そういうわけではなく、

『ごちそうさん』

夕食の際に義理の姉の愚痴を聞かされる旦那。

ごちそう食べてるというよりも、愚痴気聴かされている重苦しさが先行しますので、

食べさせられている人が、画面の左側になります。

ご馳走される人は、画面の向かって右側に来る

どうしてこういう事が起こるのかというと、

日本においては、映像作品の画面はこのように構成されるからです。

うち、というのは、家の内側 家の奥の方 という文字通りの意味がありますし、

観客にとって、より共感できる立場の人という意味で、内側の人という意味でもあります。

赤側には、観客にとってより共感しやすい人物=主人公が位置するのが基本です。

青側には、観客にとってあまり共感できない人物=敵、謎の人、主人公と対話する人物が位置するのが基本です。

そして、この理屈は、日本の伝統的舞台の上手、下手にほぼ一致します。 向かって左側の廊下から新参者が舞台に上り、舞台上の人物と出会います。

向かって左側の廊下から新参者が舞台に上り、舞台上の人物と出会います。

落語的にいうなら、オッチョコチョイが左からやってきて、ご隠居が右側にいるという感じでしょうか。

だから、舞台の右の奥に行けばいくほど、家の奥につうずるという事になるわけです。

どうして、映画において舞台の上手下手が踏襲されたのかというと、

映画のセット、特にテレビドラマのセットは、このように作られます。

片側に撮影機材が並び、あたかも舞台のようになっている訳です。

リアリズムを重視した映画の場合ですと、普通の民家やアパートを撮影場所に選びますし、セットを組むにしても360度の撮影に耐えられるように実物と同じ物を作ります。

それと比べると、特に朝の連続テレビがいい例ですが、

映画館の暗闇で見ることを前提としている映画は、画面が多少暗くてもあんまり問題ありません。だから陰影の幅の大きいのが映画なのですが、

朝の連続ドラマの場合、窓の外の朝の光と画面が競合するわけでして、画面がとことん明るくないとよく見えないんですね。

だから、強い照明を当てやすくするために、セットは、片側を開放した舞台と同じものになりがちです。

『ごちそうさま』 開明軒のセット

主人公の実家のレストラン。 入口は常に←側。

恐らく、このセットは片側が作られていない開放型で、

反対の方向からカメラで映すことができないんですね。

だから開明軒では、お客は常に←側ですし、

もてなす方は常に→側です。

現代のテレビドラマの画面上の立ち位置というのは、伝統演劇とは異なり、

その場その場において、より有利な立場を割り振られた人が 画面上の向かって右側に位置するようになっています。

舞台演劇とは違い、映像作品は編集という工程を挟みます。

画面の配置では →側不利 ←側有利 ですが、この有利不利の状況が刻々と変わるから、映像作品特有の心理描写が成り立っている訳です。

娘の結婚を承諾するときの泰造の演技。

開明軒の内ではカメラはほとんどうごけませんが、開明軒の外側は、

このように別のセットが組まれているはずで、

普通に見ているだけだと、レストランの中と外が別のセットだという事に思い当たらない、

まんまと照明さんの技術に騙されている訳です。

外の方が広めのセットですから、入口の階段に座っている泰造を左右の両方向から映すことが可能であり、その左右の切り替えが、泰造の内面変化に対応しているとみているものには思われるのです。

実際、彼の演技も、無駄なことはせず、カメラの切り替えに従って唇のゆがみ具合を調整したりしている訳です。